Depuis déjà quelques années, les scientifiques alertent sur les risques réels de voir la mer Caspienne subir un sort identique à celle d’Aral, presque disparu depuis sa mauvaise gestion par les autorités soviétiques du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan dans les années 70/80. Catastrophe écologique allant de pair avec l’exploitation des hydrocarbures, qui arrivent à terme, toute la région risque de subir une crise dans un avenir proche.

Par Régis Danielian

Le Kazakhstan a décidé de prendre le problème à bras le corps dernièrement en renforçant sa législation ces dernières semaines pour protéger tant que faire se peut sa partie du plus grand lac salé du Monde, après en avoir déjà perdu un. Ce pays partage avec la Russie, le plus long rivage sur cette étendue d’eau hautement stratégique et vitale pour son économie, sans parler de l’équilibre écologique de la région.

Le réchauffement climatique, visible, diminue le débit de la Volga, où plusieurs dizaines de barrages firent dernièrement leur apparition, diminuant de facto le principal pourvoyeur en eau fraîche, empêchant de compenser les pertes par la sur-évaporation due à l’augmentation des températures.

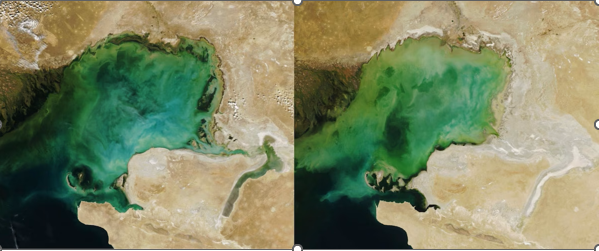

La mer Caspienne, d’une surface initiale de 371 000km², vit sa surface diminuer de près de 10% ces vingt dernières années, et les tendances ne semblent pas aller vers une amélioration de la situation, au contraire. Le niveau de la mer a déjà baissé de 1,85m durant cette même période.

Le nord de la mer Caspienne, peu profond, risque de s'assécher, et faire reculer les côtes. Le spectacle de bateaux, au sud d’Astrakhan, ensablés, éloignés de tout rivage risque de devenir une réalité d’ici peu. Déjà, la région du nord-est, côté kazakh, au large d’Atyraou, se libère de toute eau comme le montre ces clichés :

Photo : NASA

Le sud, beaucoup plus profond, ne verra pas ses rivages reculer de manières alarmantes, mais les problèmes des uns deviennent les problèmes des autres, surtout dans un lieu où l'interdépendance demeure forte. Il leur faudrait agir maintenant, afin de ne pas réitérer le fiasco et le drame de la mer d’Aral, avec une pression internationale importante. En dehors de la catastrophe écologique, cette région demeure aussi une plaque tournante des hydrocarbures, surexploitée, exportée quasiment exclusivement vers l’Europe, et dans des économies peu diversifiées.

L'Arménie tourne le regard à l’Ouest, vers la mer Noire et au-delà, sans avoir d’intérêts économiques particulièrement sensibles en mer Caspienne. Son sort, au-delà des préoccupations morales légitimes, n’aura pas d’influence directe sur Erevan. Mais les conséquences peuvent se faire sentir rapidement sur les pays bordant la mer Caspienne, car les prospections et exploitations pétrolières et gazières, offshore pour la plupart, seront impactées d’une manière ou d’une autre, avec une augmentation des coûts. L’équilibre économique va s’en trouver affecté, beaucoup risquent d’y perdre leur principal revenu financier et leur influence.

Sans oublier que le pétrole voit, depuis la nouvelle politique douanière de Trump, sa valeur baisser drastiquement (moins 20% par rapport aux prix moyens ces 6 derniers mois). Ce n’est pas l’augmentation de l’exploitation pétrolière aux USA qui aura eu raison des prix, mais les actions protectionnistes allant de pair avec une baisse à venir des exportations/importations.

Le yoyo des cours du pétrole est difficilement prévisible sur le moyen-long terme, mais beaucoup de commentateurs économiques pensent, à raison, que le Libre Échangisme Mondialiste ne reviendra pas aux conditions que nous connaissions il y a encore peu. Les exportations/importations vont diminuer (surtout entre la Chine et l’Occident -USA & EU–), et de facto la demande de pétrole pour leur transport.

L'Azerbaïdjan, dont 70% de l’économie s’appuie sur les rentes pétrolières, risque de se retrouver fortement impactée, surtout avec un baril en deçà de 65$, ce qui est le cas de nos jours. Le budget de l'État et la valeur du Manat, dépendent directement de la manne pétrolière et des revenus en découlant. Cela fit leur force dans les années 2005. Cela pourrait leur poser de sérieux problèmes dans un avenir proche.

Le processus, lent, tout comme les risques sur la Caspienne, est inévitable. La seule question encore en suspens : quand est ce que les effets visibles seront si grands qu’ils en deviendront irréversibles.