Invité à Erevan par la 7e édition des Rencontres théâtrales francophones, qui lui rendent hommage, Matéi Visniec a présenté, lundi 3 novembre, à la librairie Epigraph, plusieurs de ses pièces récemment traduites en arménien pour la première fois. L’occasion pour lui de revenir sur plus de quatre décennies d’écriture entre la France et la Roumanie, et de s'interroger à nouveau sur le rôle de la littérature.

Par Marius Heinisch

« Je vais vous parler de mes angoisses »

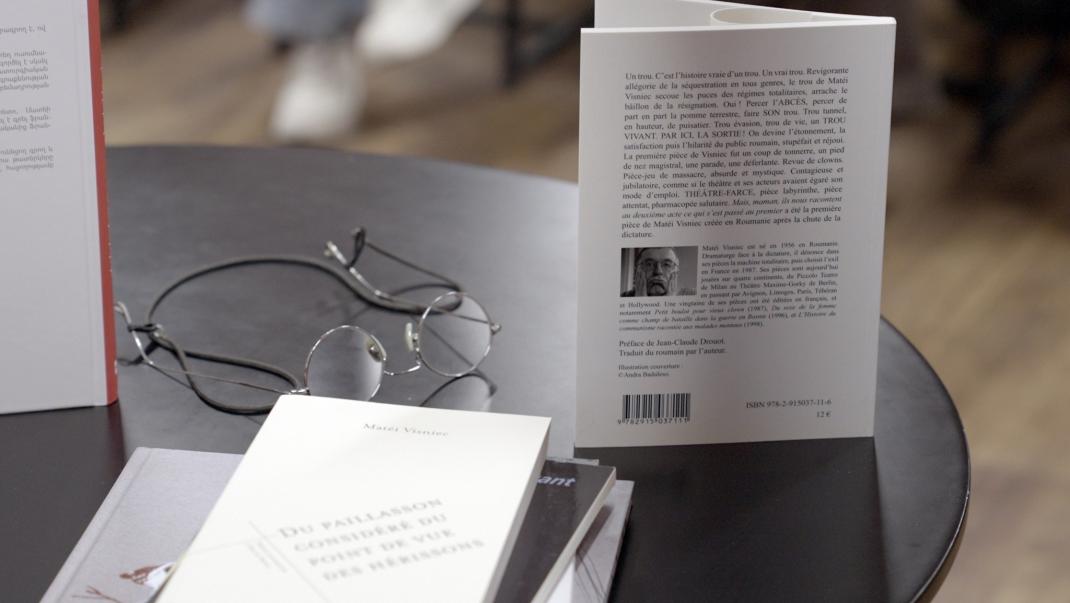

Le premier étage de la librairie Epigraph, opportunément transformé en salle de conférence, surchauffe. L’invité du jour, Matéi Visniec, a attiré un public plus nombreux que prévu, si bien que les derniers arrivés se sont accoudés aux bibliothèques dont les rayonnages laissaient entrevoir des ouvrages en arménien, en russe et en anglais.

Une rapide présentation de l’écrivain rappelle les grandes lignes de sa vie et de son œuvre : naissance civile en Roumanie en 1953, naissance littéraire dans la Roumanie des années 1980 (avant-garde et contournement de la censure), puis renaissance politique et littéraire en France, où il émigre en 1987. Il n'a jamais cessé de faire vivre, entre ses patries de naissance et d'adoption, les liens de l'écriture (une partie de son œuvre est rédigée en français) et de la mise en scène.

Mais lorsqu’il prend la parole, l’optimisme littéraire ambiant se dissipe d’un coup : « Je vais vous parler de mes angoisses », affirme l’écrivain. « Je ne sais pas à quoi sert la littérature », confesse-t-il. « J'ai écrit de nombreuses pièces de guerre, mais je n'ai jamais arrêté de balles. » Pour Matéi Visniec, là n’est pas la fonction de l’écrivain.

« La littérature est le meilleur instrument pour sonder l'homme, et surtout ses contradictions. Il y a la philosophie, la psychologie, la sociologie. Mais c'est la littérature qui explore le plus en profondeur les contradictions de l'âme humaine. C'est pourquoi j'écris encore. »

Force et faiblesse d’un théâtre polyphonique

En effet, par rapport aux autres formes de discours, la littérature a encore cet avantage : elle peut rendre les discours pluriels, les locuteurs multiples, diffracter les voix et les mots, sans jamais être contrainte de résoudre leurs contradictions. Matéi Visniec se décrit ainsi comme « écrivain polyphonique », et c’est bien sous le titre de Polyphonies qu’est publiée une sélection de ses pièces traduites pour la première fois en arménien.

La polyphonie se double même de polyglossie : les 3 et 4 novembre, dans différents lieux du théâtre arménien, des pièces du répertoire de Matéi Visniec ont été lues en arménien et en français.

C’est peut-être l’une des moins connues, Le Tilleul sur la gauche, qui incarne le mieux l’ambition polyphonique de son théâtre. Deux acteurs, un homme et une femme, se présentent seuls sur une scène dépourvue de tout décor ou accessoire, hormis les deux pupitres devant lesquels ils se tiennent. Ils jouent tour à tour deux duos qui s’observent l’un l’autre depuis deux fenêtres face à face. Chaque duo perçoit dans les gestes de l’autre une réponse aux siens et s’enorgueillit d’exercer sur lui un « mystérieux pouvoir ». Mais il n'y a ici d'autre pouvoir que celui de la parole, exhibée dans ce qu’elle comporte de trucage, d’arrangement avec le réel, voire de travestissement de celui-ci. À défaut de faire entrer en dialogue ces deux régimes de discours, le texte les révèle l’un à travers l’autre, dans la grossièreté de leur facture. De l'enfermement par le verbe, dans le discours, il ne reste plus qu'à rire. La pièce nous y invite, faute de pouvoir résoudre quoi que ce soit.

Vie d’une œuvre

L’humour et l’ironie, qu’il désigne comme ses « instruments », marquent la première période de son théâtre. « En Roumanie, j'étais plongé dans une littérature de résistance contre le totalitarisme. Comment démanteler la pensée totalitaire ? Comment se moquer du pouvoir unique ? Telles étaient les questions que je me posais. »

En régime de censure, l’ironie déstabilise le censeur autant qu’elle permet d’éviter d’être soi-même censuré.

Une fois installé à Paris, l’ironie, non plus traquée mais désormais encouragée, perd de sa force pour le dramaturge roumain. « Et puis, en 1987, j'ai pu aller en France. Et quand je suis arrivé, la littérature subversive ne me disait plus rien. » L’heure est venue d’un autre théâtre, moins absurde et plus ancré dans le réel. « Il fallait écrire autrement, être attentif autrement. » Symbole de cette bascule, La Femme comme champ de bataille, dans lequel il n'est plus question de se moquer des discours qui enferment, mais de constater leurs dégâts et de compter leurs victimes. La polyphonie ne vise plus à déstabiliser le discours par un double, une parodie ou une contrefaçon. Elle creuse désormais sous les discours hégémoniques pour faire entendre ceux qui y sont étouffés ou recouverts.

Héritier de la période roumaine, il ne s'agit toujours pas d'un théâtre où l'on répare. La noirceur et l’angoisse sont vaincues ailleurs que sur scène, dans les effets escomptés sur le spectateur. « Peut-être ai-je freiné certains lavages de cerveau… », espère l’auteur. Face aux deux comédiens arméniens qui interprètent Le Dernier Godot sur la scène de l’Institut d’État du théâtre et du cinéma, Matéi Visniec ne cache pas son émotion. « J’ai écrit cette pièce en 1996, dans un tout autre monde, et la qualité de votre jeu la rend actuelle à nouveau », se réjouit-il. « Grâce à vous, je suis encore en vie ! »