J’arrive au Liban en ce début du mois d’octobre 2019. L’avion débarque son flot de passagers, libanais ou touristes, hommes d’affaires ou universitaires, tout le monde a quelque chose à faire à Beyrouth. A la douane, je me trouve nez à nez avec une jeune femme blonde… qui n’est rien de moins que Marion Maréchal-Le Pen ! Je devine qu’elle vient à la rencontre des Chrétiens d’Orient et je ne me trompe pas : j’apprendrai plus tard qu’elle est venue rendre visite au patriarche maronite et au président Michel Aoun afin de lui proposer l’assistance de son Institut lyonnais pour la réalisation d’un projet d’Académie et de rencontre entre les hommes. Vaste programme !

Par Taline Ter Minassian

![]()

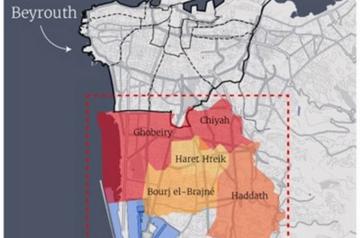

Je passe mon chemin et émerge brutalement dans la touffeur moite d’un été indéfiniment prolongé. L’aéroport Rafic Hariri, polder gagné sur la mer au bleu aussi insondable que notoirement pollué, permet un plongeon direct dans le chaudron libanais. Les quartiers sud de Beyrouth sont conformes à mon souvenir : morphologie confuse de l’habitat, ces quartiers « irréguliers » se sont constitués au fil des générations de réfugiés palestiniens. Ici comme à Bourj Hamoud, le célèbre quartier arménien au nord de la capitale libanaise, l’organisation de l’espace a figé « en dur » l’organisation précaire, originelle, des camps de réfugiés. Aujourd’hui aux mains des partis chiites Amal et surtout Hezbollah, Beyrouth-sud se lit comme un livre ouvert : sur les toits, des citernes d’eau subventionnées par l’Iran, des venelles barrées par des amoncellements de pneus et partout, les drapeaux noirs de l’Achoura, le grand deuil chiite aux côtés des portraits du leader Hassan Nasrallah ainsi que d’autres dignitaires.

Bienvenue à Beyrouth ! La ville martyre au visage décomposé par la guerre civile (1975-1990) dont l’opération de chirurgie esthétique, menée dans le district central par la compagnie Solidere, est à l’image de la légion de femmes refaites et botoxées croisées en ville ou au Sporting Club Beach. Beauté parfaite ou laideur absolue, tout se tient ici sur un fil ténu. Dans le centre, des constructions nouvelles sans âme, ailleurs d’orgueilleux buildings aux façades aveugles de verre fumé défigurent la skyline : je songe avec tristesse aux cris d’émerveillement qu’arrachaient aux voyageurs, jadis, lorsqu’ils arrivaient par la mer, la vue de la rade de Beyrouth. Des bâtiments délabrés par la guerre civile, « à clair de ruine » pour reprendre la belle expression de mon amie anthropologue Houda Kassatly,semblent figés dans l’éternité de leur abandon comme le célèbre Holiday Inn ou au contraire, à Sodeco, par des initiatives patrimoniales ponctuelles. Ainsi Beit Beirut, remarquable immeuble beyrouthin détruit par la guerre civile, a conservé les traces de sa destruction tout en devenant un centre culturel. Une conférence organisée par l’Institut Français du Proche-Orient est annoncée. Anjar : état de la question et nouvelles perspectives de recherches. Je ne pourrai pas y assister, devant moi-même faire une conférence le même jour au même moment, à deux pas de là, à l’université Saint-Joseph. La Russie et le Moyen-Orient, le thème est d’une actualité brûlante. J’apprendsen même temps que l’auditoire le début de l’opération militaire turque Source de Paix dans le nord de la Syrie. Pour rentrer à mon hôtel, je dois remonter la rue de Damas, « l’axe français » par excellence, qui mène à l’ambassade de France, perpétuellement gardée par un char d’assaut nonchalant, puis à la Direction de la Sûreté Générale, au Musée National, à l’hippodrome jusqu’au Smallville, concept hôtelier « décalé » avec son armée internationale et empressée de grooms et d’employées venus d’Asie orientale. L’univers parallèle de la domesticité, déracinée, sans véritable rapport avec la population libanaise -à l’exception sans doute de la servitude sexuelle- est l’une des nombreuses manifestations de la violence sociale, extrême, de ce pays. Impossible, d’ailleurs, d’en faire abstraction. La rue de Damas, avec ce qu’il reste de ses immeubles aux proportions agréables à trois ou quatre étages de l’époque du mandat français, bordée de quelques arbres exotiques portant de magnifiques fleurs bleues, essences importées du Sénégal par l’administration française, est l’ancienne ligne de démarcation de la guerre civile. No man’s land, la ligne verte rendue à la végétation était la jungle de Beyrouth.

Ce sont des questions sociales qui préoccupent les habitants, et singulièrement les classes moyennes de la capitale, comme du reste du pays. Des manifestations avaient déjà eu lieu en ville, provoquées par l’asphyxie économique, le prix incroyablement élevé de la vie, l’absence notoire de tout service public, la gestion des ordures, de l’eau, de l’électricité, dont les coupures sont incessantes. Bien avant l’annonce de la taxation des messageries électroniques qui a mis le feu aux poudres, c’est surtout la pénurie de dollars, monnaie circulant dans le pays au même titre que la livre libanaise, qui a fait souffler sur le Liban un véritable vent de panique dès la fin du mois de septembre. Autour de moi, tout le monde semble manquer de liquidités. Chacun fait comme il peut pour s’approvisionner en billets, jonglant d’un compte à l’autre lorsque c’est possible, car on ne peut plus retirer de dollars des distributeurs automatiques si on possède un compte en livres libanaises. En pratique, tout le monde est touché et la crise du dollar trouve bien entendu de nombreuses explications. Pour Pedro, mon chauffeur de taxi arménien, l’absence de dollars est une manœuvre concertée visant à déstabiliser le Hezbollah et son allié iranien. En pratique, la gestion désastreuse de la Banque du Liban conduit le pays à la banqueroute. L’Arabie saoudite et les Emirats, qui soutenaient jusqu’ici la communauté sunnite incarnée par le premier ministre Saad Hariri, ont cessé leurs versements, jugeant ce dernier incapable de contrer l’influence du Hezbollah, allié de l’Iran et ennemi juré des Saoudiens.

Dans la plaine de la Bekaa, je me rends à Baalbek, fief du Hezbollah, pour faire un peu de tourisme en « zones rouges ». Je peux admirer les temples depuis le balcon de l’hôtel Palmyre, apprécier l’exubérance de l’Orient antique, imaginer des prostituées sacrées traînant autour du temple de Bacchus. A l’Institut Français, j’apprends que le Hezbollah, au sein de la municipalité, s’intéresse désormais à la valeur économique de ces pierres, patrimoine romain préislamique. Pendant des décennies, ce dernier a été maintenu à distance des habitants de la ville par le très select Festival International de Baalbek.

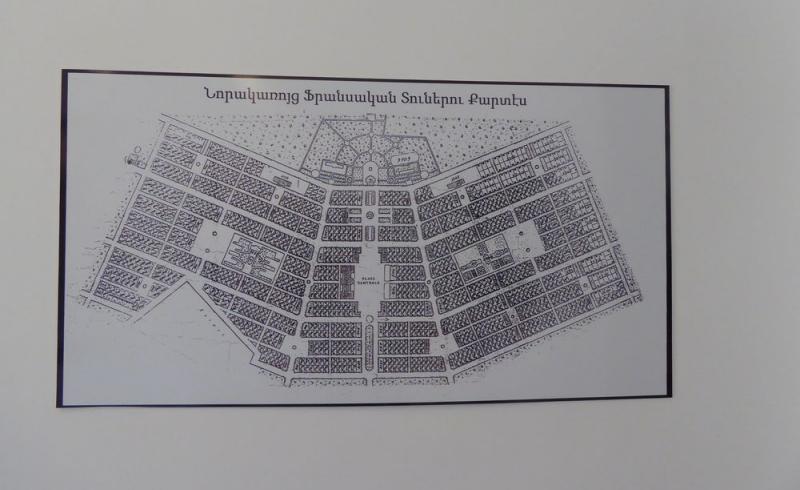

On cultive de tout dans la plaine de la Bekaa, du haschich côté Hezbollah jusqu’aux épinards, un peu plus loin dans cette étendue de terre rouge où des Syriens, qu’ils soient ouvriers agricoles ou réfugiés, ont élu domicile dans des camps qu’on distingue à intervalles réguliers au bout des parcelles cultivées. Enfin, Anjar se profile à l’horizon. « Ici tout le monde est arménien » martèle Pedro désignant à la fois les champs et les vergers aux alentours où je distingue toutefois les mêmes travailleurs arabes que tout à l’heure, les rues, les maisons. Au restaurant Al-Shams tenu par des Arméniens, je m’adresse naïvement aux serveurs en arménien qui me répondent en arabe. Anjar, lieu de villégiature, est un fief dachnak qui arbore la mémoire des Cinq de Lisbonne. La ville est aujourd’hui prospère, d’une propreté quasi-helvétique. Avec ses alignements parfaits, elle se vante d’être la première ville du Liban à avoir été construite selon un plan d’urbanisme. En 1939, l’administration du mandat français a implanté ici les réfugiés du Musa Ler dans une zone insalubre de marais qu’il fallait amender. Implantation chrétienne planifiée à la périphérie du Grand Liban conçu par le Général Gouraud, Anjar se trouve aujourd’hui à un jet de pierre de la frontière syrienne. Du site archéologique où les premiers arrivants plantèrent leurs tentes sans savoir qu’il y avait là les restes d’un palais omeyyade - classé depuis au patrimoine mondial de l’UNESCO – ou bien depuis l’esplanade de l’Eglise arménienne, au bout de la ville, on aperçoit tout près, sur une cime de l’Anti-Liban, la silhouette obsédante d’une caserne, naguère une position avancée de Daesh. Les habitants d’Anjar, descendants des vaillants musalertsis, sont des combattants. Le musée d’Anjar, inauguré cet été à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de la ville, rappelle les étapes de son évolution. Une maison d’une pièce par famille, avec les commodités à l’extérieur sur une parcelle attenante, les moyens de ce projet de colonisation étaient au départ modestes. Depuis lors, chacun a transformé, agrandi ou construit selon ses moyens une maison beaucoup plus confortable et cultivé son propre jardin. A Anjar, la greffe arménienne a donc pris de façon remarquable. Mais ce lieu n’a pas été un paradis pour tout le monde. A l’époque de l’occupation syrienne, le Mokhabarat avait élu domicile dans l’une des villas proches de la Mission Guest House où je passe la nuit.

Je passe ma dernière soirée à Beyrouth avec mon amie Carmen Hassoun Abou Jaoude, journaliste et politiste, spécialiste de justice transitionnelle, engagée depuis des années dans le combat des disparus de la guerre civile. La chaleur est insupportable, des bourrasques de vent violent s’abattent sur la ville, balaient sur nous une énorme branche d’arbre. « Tu sais, me dit-elle, ce n’est vraiment pas normal. Chez nous, ce genre de temps annonce un tremblement de terre ». Nous ne savons pas alors que de grands incendies sont en train de ravager en plusieurs points la montagne libanaise. Et mon amie Carmen ne sait pas non plus que le séisme en question surviendra le surlendemain : un séisme politique, de forte magnitude, dont elle espère aujourd’hui, comme une partie de ses compatriotes, qu’il boucle enfin le cycle de la guerre civile libanaise.