La 25ème session de l’Assemblée générale des Etats signataires de la convention pour la protection du patrimoine mondial a voté, lundi 24 novembre 2025, pour attribuer à l’Azerbaïdjan le siège dévolu à l’“Europe de l’est” sur la période 2025-2029. Avec 92 voix sur les 160 possibles, Bakou devance de beaucoup ses quatre concurrents (Arménie, République Tchèque, Pologne, Slovénie) et acte un nouveau succès pour sa diplomatie.

Par Marius Heinisch

Du “caviar” à l’UNESCO ?

Grande victoire pour l’Azerbaïdjan, intégrer le très fermé comité de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) est le fruit d’une intense activité diplomatique. La facilité avec laquelle Bakou a survolé le scrutin à bulletin secret indique que le sort de celui-ci ne s’est pas joué au moment du vote, mais dans les longs mois qui l’ont précédé, et au cours desquels le pétro-Etat du Sud-Caucase a su se rendre incontournable dans toutes les arcanes de l’Organisation. Ainsi de leur diplomatie du tissu, commencée en 2011 avec l’inscription au patrimoine immatériel de l’humanité du kelaghayi, foulard en soie portée par les femmes d’Azerbaïdjan depuis plusieurs siècles, et continuée avec l’exposition, au siège de l’ONU des œuvres de l’artiste azérie Sona Guliyeva, dans lesquelles se mélangent art contemporain et tissage de tapis traditionnel.

Cet activisme n’est pas sans rappeler la dispendieuse “diplomatie du caviar” mise en œuvre par Bakou dans les années 2010. Cette offensive diplomatique consistait en une opération d’influence et de lobbying sur des élus, notamment au sein d’instances internationales comme l’Union Européenne ou l’Organisation des Nations Unies. Elle comportait un volet officiel, consistant dans l’organisation de conférences, de réunions et de voyages pour les élus ciblés, afin de les sensibiliser à la vision azerbaïdjanaise des relations internationales. Mais cette initiative, destinée à sortir l’ancienne République Socialiste Soviétique de l’isolement diplomatique provoqué par ses atteintes répétées aux droits humains et aux normes de l’Etat de droit, comportait aussi un versant occulte : versement de pots-de-vin, luxueux cadeaux, subventions fléchées…

En échange ? Il est attendu des bénéficiaires d’épouser la cause azerbaïdjanaise, notamment au sujet du conflit, alors gelé, avec l’Arménie pour le Haut-Karabagh. Parmi les heureux élus de la “diplomatie du caviar”, des responsables politiques de haut niveau, comme Mme Rachida Dati, ancienne Garde des Sceaux de la République Française et surprenante activiste de la cause de Bakou, qu’elle visite régulièrement, fastueusement reçue par le couple Aliyev, alors qu’elle n’est que député européenne. Est-ce donc vraiment par conviction qu’elle cosigne en 2016 une tribune pour inviter le président Hollande à prendre le parti azéri contre l’Arménie ?

Mais les manœuvres de corruption azerbaïdjanaises manquent de discrétion, et bientôt les têtes tombent. L’objectif initial, toutefois, est atteint : Bakou dispose, dans l’élite occidentale, d’un puissant réseau de soutien, qui lui permet de mener une diplomatie officielle plus ambitieuse. L'élection de l’Azerbaïdjan au comité de l’UNESCO parachève un effort diplomatique de deux décennies, au cours duquel la pétrodictature du Caucase aura réussi à quitter les marges de la politique internationale, bien aidée par les revenus des hydrocarbures, et l’absence de pudeur de bien des dirigeants politiques et financiers occidentaux.

Le patrimoine comme champ de bataille

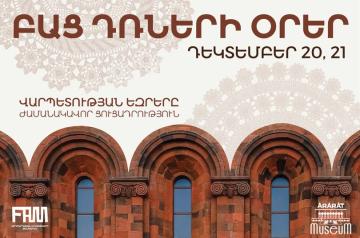

L’Azerbaïdjan s’est-il découvert, au cours de la décennie 2010, une sensibilité nouvelle pour le mécénat artistique et la restauration des monuments anciens ? L'accélération diplomatique de Bakou sur les questions patrimoniales sert bien sûr, aussi, un objectif stratégique : prendre le contrôle, après le conflit meurtrier du Haut-Karabagh, sur les récits et la mémoire des événements. La guerre du Haut-Karabagh s’est aussi jouée dans les imaginaires, et il a fallu, pour les deux camps, redoubler d’efforts et d’habileté pour faire entendre le caractère historique du lien qui le relie à ces montagnes. Bakou vainqueur par les armes doit désormais l’emporter dans les esprits, et imposer à tous l’idée que, d’une part, il existe une “culture azerbaïdjanaise” venue du fond des âges et qui rend raison de l’existence d’un Etat-nation souverain dans les frontières occupées par la RSS d’Azerbaïdjan de 1936 à 1991, et d’autre part que le Haut-Karabagh, foyer de peuplement historique des Arméniens, est un territoire naturel de cette culture.

Plus préoccupant encore, l’Azerbaïdjan pourrait profiter, via le comité de l’UNESCO dont il est désormais membre, d’une légitimité institutionnelle propice à faire oublier les destructions patrimoniales auxquelles s’est livré le pays dans la province du Nakhitchevan, et plus récemment dans le Haut-Karabagh conquis. Un rapport du Parlement européen de 2022 condamnait en ce sens ce qu’il désignait comme “une politique intentionnelle” de destruction du patrimoine culturel arménien. A travers le comité de l’UNESCO, principal organe exécutif de l’organisation, où le statut de membre permet de soumettre et défendre ses propres candidats à la patrimonialisation, l’Azerbaïdjan entend bien évincer le rival arménien, dont le passé profus a laissé de nombreuses traces matérielles - autant de démentis aux tentatives de Bakou d’écrire seul des pages d’histoire du Caucase. Et cela sans compter les généreuses subventions que Bakou peut espérer pour rénover, voire réinventer, son propre patrimoine.