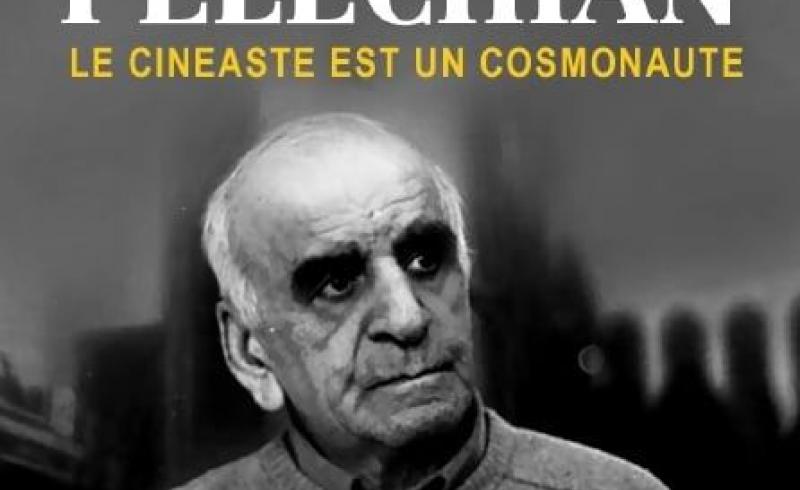

« Le cinéma de Péléchian est un cinéma qui rend libre, parce qu’il a fait des films que personne ne fait et que personne d’autre n’en fera », - dit Vincent Sorrel, cinéaste et maître de conférences en Création artistique à l’Université Grenoble Alpes, invité en Arménie pour la projection de son film « Artavazd Pelechian, le cinéaste est un cosmonaute » dans le cadre du 4e festival de cinéma francophone en Arménie. Nous avons discuté avec Vincent Sorrel de son projet en tant que réalisateur, ainsi que de la personnalité d’Artavazd Péléchian et de son influence sur l’art cinématographique contemporain.

Par Lusiné Abgarian

Ce film sur Pelechian, qui est, en effet, une réflexion sur le cinéma à travers un film, permet aux spectateurs de comprendre l’univers de Pelechian et, en quelque sorte, son phénomène. Mais aussi l’importance du support, de la pellicule de cinéma, dans son processus de création. Comment avez-vous connu Pelechian, comment l’idée est venue de travailler sur son œuvre, et comment est né ce projet ?

Je travaille beaucoup, en tant que chercheur et cinéaste, sur cette transition entre l’argentique et le numérique. Souvent, on considère que ce n’est qu’un passage, une technologie remplace une autre et que cela n’a pas d’influence sur comment les cinéastes travaillent. Il y a toujours une image, qui peut être de plus ou moins bonne qualité. On parle de définition de cette image, mais on envisage assez peu une dimension plus anthropologique qui concerne les gestes que font les cinéastes, qui n’ont rien à voir.

Et donc, en effet, en faisant ce film sur Pelechian, j’ai aussi essayé de traiter une thématique qui m’est tout à fait personnelle, qui est une réflexion sur le geste et l’expérience que constitue le travail avec la pellicule argentique et les machines mécaniques du cinéma par rapport au numérique.

J’ai filmé dans un atelier de cinéma artisanal, où mes étudiants utilisent du matériel un peu similaire à celui qu’utilisait Artavazd Pelechian : une table de montage à défilement continu et cette machine un peu extraordinaire, qu’il dit « merveilleuse » dans le film, l’« Oxberry » : une tireuse optique. C’est la machine de laboratoire qui servait à réaliser des effets en cinéma, de ralentir, d’inverser les images, de les multiplier, de les répéter, de les accélérer, etc. Et, en effet, il est très rare que des cinéastes se soient approprié cette machine eux-mêmes. C’étaient des machines qui servaient à faire les fondus, les fondus enchaînés, certaines superpositions, mais les cinéastes qui se sont appropriés directement l’expressivité de l’outil, comme Artavazd Pelechian, se comptent sur les doigts d’une main.

J’ai mis en place un atelier avec mes étudiants en cinéma non pas pour qu’ils apprennent à se servir d’une technique, parce qu’ils feront certainement leurs films en numérique, mais pour qu’ils aient fait l’expérience de ces gestes et de ce que cela apporte au processus créatif. Donc, mon but était aussi de les plonger dans cet atelier, dans la vision de ces mécanismes, dans leur manipulation, etc. Cela me permettait aussi d’approcher ou d’essayer d’envisager comment Pelechian travaillait. Cela permet de nous mettre, en tant que spectateur, à la place du cinéaste, dans son regard.

Qu’est-ce qu’il voit quand il travaille ? Des bobines qui tournent, de la pellicule qui circule dans les rouages. Il voit la rencontre entre la lumière, l’optique et l’image qui est inscrite sur le support pelliculaire. C’est intéressant de voir comment ces phénomènes qu’il observe en manipulant les machines lui donnent des idées. Ce qui m’intéresse toujours, c’est de comprendre comment les idées en cinéma adviennent. On a toujours l’impression que les idées, c’est très intellectuel, abstrait, et ce que je voulais suggérer, c’est comment, dans le processus de création, elles peuvent apparaître à travers la pratique.

Si notre sensibilité est disponible à l’expérience et à l’expérimentation, alors les idées peuvent surgir de la matérialité et des phénomènes du cinéma. Mon intuition, c’était que Pelechian était attentif à la manipulation des images et que son intérêt pour les machines, par sa vie passée (avant d’étudier le cinéma au VGIK, Pelechian travaillait dans une usine qui fabriquait des machines-outils), lui donnait aussi la possibilité de dessiner une machine pour lui-même. Ne pas prendre forcément les machines pour ce qu’elles sont, des machines de cinéma, mais à se les réapproprier imaginairement pour qu’elles deviennent des machines cosmiques capables de mettre en orbite des plans de cinéma, et donc à travailler l’énergie de la circularité du montage. Tout ce temps passé dans l’atelier, souvent la nuit, lui permet d’imaginer ou de réinventer ce monde. On ne peut pas complétement réinventer la réalité, mais quand on est dans le noir, la nuit, dans un atelier de cinéma et qu’on manipule les images de la réalité, on peut plus facilement réinventer le monde dans un film.

Le cinéaste a écrit une théorie du montage à distance et il commence par se placer à distance de la réalité. Il faut se mettre en dehors du monde pour pouvoir mieux le transformer et certainement le montrer en même temps.

Quelle aventure ce film représente pour vous personnellement ?

Une aventure difficile, parce qu’Artavazd Pelechian est quelqu’un d’extrêmement discret, exigeant et précieux à la fois, et ce n’est pas quelqu’un qui accepte les propositions facilement et qui, habituellement, refuse ce genre de démarche.

À un moment donné, pour négocier les droits de ce film, la production m’a demandé de décrire le film en une page. J’ai expliqué comment il me semblait qu’il travaillait, tel que je vous l’ai décrit. Il était à Paris, nous nous sommes vus tous les trois avec Serge Avédikian, et il a confirmé ce que j’avais décrit tout en me donnant des précisions sur sa manière de travailler. Quand le film a été montré en mai 2019 à la Cinémathèque du Portugal lors d’une rétrospective Pelechian, il s’est levé et est venu vers moi après la projection du film pour me remercier. Je crois que la description de cet univers, de ce qu’il appelle une métaphysique, l’a touché.

Avant cela, je n’étais - bien entendu - pas très tranquille. À chaque fois que je fais un film sur un cinéaste, j’essaye de ne pas m’approcher de sa manière de faire mais de faire quelque chose qu’il ne ferait pas, ou de choisir un mode opératoire qui n’est pas du tout le sien. Pietro Marcello a réalisé un long-métrage, « Le Silence de Pelechian» (2011). Pour moi, c’était justement important de briser le silence de Pelechian: par tous les bruits que l’on entend dans l’atelier de cinéma mais aussi en utilisant une voix-off - il n’y en a jamais dans un film de Pelechian - et en essayant de dire Pelechian. C’est peut-être la première fois qu’il dit « je » dans un film ? Je l’ai filmé quand même et enregistré. Il y a dans le film tout ce qu’il ne souhaitait pas : être filmé, la voix off, le déploiement.

Face à une personnalité audacieuse, on ne peut qu’essayer de l’être, de toute façon on ne sera pas à la hauteur.

Comment s’est déroulée l’écriture du scénario ? Il y avait aussi vos étudiants. Avez-vous été accompagné de l’artiste ?

Pour moi, la présence des étudiants était intéressante. Quand on veut faire un film documentaire, on cherche à filmer du présent. Or, souvent, les films concernent des évènements passés, qui ont déjà eu lieu, ou qui parfois sont inatteignables, un peu comme Monsieur Pelechian. Et donc, on se pose la question : comment filmer au présent ? Quand on ne peut pas filmer directement les choses, quand il ne suffit pas de se mettre en face et d’appuyer sur le bouton, c’est intéressant. Plus c’est difficile du côté de la représentation, plus c’est intéressant. Là, c’était particulièrement difficile, parce qu’il ne voulait pas être filmé, il ne voulait rien dire. Quand nous nous sommes vus à paris le 2 août 2017, il m’a dit :« oui, c’est comme ça que je travaille », et il m’a surtout donné des précisions, et puis : « maintenant, débrouille-toi, sans moi ».

C’est un film sans Pelechian. Comment faire sans le sujet principal ? J’ai pensé à cet atelier avec des étudiants. Quand on filme quelqu’un d’autre, quand on filme une personnalité, on fait aussi des films personnels. Les raisons, pour lesquelles j’ai mis en place cet atelier et celles qui m’ont poussées à m’intéresser au cinéma de Pelechian, sont similaires. C’est-à-dire que j’avais envie que les étudiants puissent toucher le cinéma et comprendre ce que cela représente dans le processus créatif pour mieux envisager comment travailler en numérique. Ce changement de technologie ne veut surtout pas dire que les jeunes cinéastes ne vont plus faire de film, mais ils doivent réinventer un rapport à la matière pour pouvoir le faire. Notre responsabilité, c’est de les aider à comprendre comment les cinéastes de cette génération ont travaillé avec le matériau sensible de la pellicule prise dans l’engrenage de la mécanique, en contact avec la lumière. Pelechian est un cinéaste qui a 80 et que je trouve très moderne et il me semblait également important que le film soit aussi habité par cette jeunesse et les découvertes de ces jeunes cinéastes qui avaient entre 25 et 30 ans.

Le film s’appelle « Le cinéaste est un cosmonaute », mais en y réfléchissant aujourd’hui, j’aurais pu l’appeler « Le cinéaste est un enfant ». Pelechian m’avait dit une chose très simple sur le choix des images, de certaines manipulations et des effets qu’ils créaient : « Si cela produit un effet sur moi, ce sera aussi le cas pour le spectateur ». Et justement ce que j’ai essayé de filmer sur le visage de ces jeunes gens c’est l’effet que produit les phénomènes de l’image pris dans les machines de cinéma, sur eux. C’est-à-dire que le montage n’est pas seulement un phénomène intellectuel qui consiste à mettre les images les uns derrières les autres pour produire du sens, mais aussi c’est un phénomène sensible où on perçoit des choses pendant qu’on fabrique, à l’intérieur même du processus de fabrication du film, le film est en train de se faire, et il faut garder cette ouverture.

Apprendre à se laisser surprendre. En filmant le travail des étudiants, je cherchais à capter le regard. Comme le dit Péléchian dans le film, il y a le regard, mais il y a aussi les mains, et donc, j’ai cherché à capter les deux et à essayer de transmettre cette dimension du travail du cinéma.

C’est votre deuxième film, si je ne me trompe pas, qui met également en scène l’univers d’un artiste, le premier étant « Le cinéaste est un athlète, conversations avec Vittorio De Seta ». Ces deux films nous font découvrir l’énigme de l’atelier de l’artiste et son geste, et tiennent, à « ouvrir le secret du magicien ». Est-ce une vraie tendance dans votre œuvre et avez-vous l’intention de réaliser une série de films à ce sujet ?

En effet, ce film fait partie d’une série initiée par Jean Marie Barbe qui en est le producteur, « Lumière de notre temps ». Les films sont coproduits avec une chaîne qui s’appelle Ciné+, par Bruno Deloye. Il s’agit de faire des portraits de documentaristes pour mieux faire exister ce champ du cinéma et conserver une mémoire de ce pan important du cinéma. J’avais réalisé un premier film, avec Barbara Vey, sur un cinéaste italien, peu connu, Vittorio de Seta. Il était un cinéaste un peu à part, qui vivait en marge, et ce qui a de commun avec Artavazd Pelechian, c’est que les deux cinéastes ne filment pas des individualités. Ils filment les corps de plus loin, à une distance où ils font communauté avec l’idée de rendre compte d’un peuple, ou d’une humanité qui dépasse justement la question de la singularité.

Et puis en ce moment je prépare un autre film avec Arnaud Lambert, un réalisateur qui a lui-même réalisé dans cette série un film sur « Chris Marker ». En voyant le film sur Artavazd Pelechian, il a remarqué qu’on documente peu cette question de l’atelier, à l’instar d’un peintre. Il m’a proposé de continuer à travailler cette scène de l’atelier avec lui et de faire ensemble un film sur Jean-Luc Godard, un cinéaste franco-suisse. Il y a eu une relation, une rencontre assez forte entre les deux cinéastes qui pour nous, cinéphiles français, est importante. Un grand entretien a paru dans Le Monde, intitulé « Le langage d’avant Babel » et c’est vrai que dans les préoccupations de Godard, Péléchian représentait sûrement quelque chose d’important alors cette rencontre a eu lieu au moment où il envisageait de faire ses Histoires du cinéma, une grande fresque, fait de réemploi d’image.

Il y a dans les films de Pelechian une très grande liberté à associer des matériaux qui n’ont rien à voir ensemble, et notamment les musiques. On parle assez peu de la place de la musique ou du son dans ces films, mais je trouve cela assez extraordinaire, parce que, par exemple dans « Notre siècle » il y a à la fois la grande musique, il y a Chestakovich, il y a Jean-Michel Jarre, sur lequel il a pris la liberté d’ajouter des chants de sirènes, il y a la musique du film « Limelight » de Charlie Chaplin, c’est-à-dire qu’il se donne la liberté de mélanger tout cela. C’est une liberté qui est importante à transmettre.

Vous passez toujours par le documentaire et jamais par la fiction pour parler des cinéastes ?

En effet, là aussi, c’est aussi un film qui va se faire sans Jean Luc Godard, et donc il y a une part fictionnelle dans la fabrication de ce film. Mais je trouve la réalité beaucoup plus riche que l’imaginaire et ce que j’aime beaucoup, c’est d’inventer à partir de ce qui est là. Et même quand Artavazd Pelechian fait un film comme « Les habitants », qui est fait uniquement à partir d’images qu’il n’a pas tournées lui-même, il s’agit bien d’inventer à partir d’une réalité ce qui est là, c’est-à-dire d’un stock d’images. L’enjeu artistique est très fort quand il s’agit de faire un film à soi, à partir des images des autres. De manière générale, ce mouvement est très lié au cinéma documentaire : un film à soi à partir des autres.

Cette tendance à filmer le cinéaste dans son univers m’a fait réfléchir au roman de l’artiste.

Je vous avouerai que j’y ai pensé tardivement. A un moment, je me suis dit que je pourrais être anthropologue et m’intéresser aux cinéastes anthropologiquement. Et en effet, notamment par rapport à Vittorio de Seta, j’arrive à penser au roman, parce que c’est quelqu’un qui a une vie extraordinaire, que dans le film il raconte à peine, très peu, mais qui pourrait être racontée par la fiction romanesque. C’est quelque chose qui pourrait être envisageable aussi pour Artavazd Péléchian.

Quels sont les sujets auxquels vous êtes plus sensible en tant que réalisateur ? Il y a-t-il un fil rouge qui traverse vos films ?

Oui. On découvre toujours cela au fur et à mesure. Un jour le producteur du film, Jean-Marie Barbe m’a dit : « Tu filmes toujours les petits mondes ». Ce qui est très classique pour la création, aussi filmique ou littéraire. Nous avions filmé Vittorio de Seta dans son champ d’oliviers, un peu comme un espace mental et l’atelier d’Artavazd Péléchian est un cosmos en soi. J’ai fait aussi un film sur une île en Ecosse. A chaque fois c’est une forme de microcosme, qui est à la fois un espace physique et un espace mental, et je crois que ce qui m’intéressait en abordant les idées et le cinéma très corporel d’Artavazd Péléchian, c’est de rendre compte à la fois de l’espace physique et de l’espace mental. La question du corps est très présente, à la fois dans les films, dans les images tournées ou à travers le montage. Cette dextérité est physique : manipuler une pellicule peut donner aussi une dextérité conceptuelle à imaginer d’autres montages, à inventer une manière de faire.

Comment s’est passé le passage au numérique ?

On monte sur les ordinateurs. Il est plus difficile de se laisser surprendre : tout est interfacé par le programme, et la créativité se trouve déjà un peu programmée en quelque sorte, et la time-line du logiciel permet de facilement décider et agencer la continuité et l’ordre des plans. Alors que, dans la manière dont travaille Pelechian, il y a un aspect jeu, ludique. Bien sûr, des cinéastes inventent des gestes singuliers aussi avec le numérique et je pense notamment à un cinéaste qui s’appelle Jaques Perconte que j’avais rapproché, dans un article, avec la pratique de Pelechian en argentique. Des cinéastes rentrent aussi dans la matière et les logiques du numérique pour y rencontrer des processus créatifs en cohérence avec la nature même du matériau. C’est difficile, pour un cinéaste de passer d’un médium à l’autre et Pelechian l’a fait avec « La Nature » : ce dernier film, présenté à la Fondation Cartier, à Paris, en octobre 2020, a été monté en numérique.

Il y a une idée de Pelechian, qu’il dit d’ailleurs aussi dans votre film, « L’art permet de se libérer de soi ». Quelle en serait votre interprétation générale, et d’après vous, comment cette idée s’inscrit-elle dans le contexte de ce film sur son œuvre ?

Comment ne pas devenir fou ? Il faut bien trouver un moyen. Comment est-ce qu’on révèle la beauté du monde pour mieux vivre sa dureté et puis tout en révélant sa beauté, exprimer aussi sa violence. Arriver à vivre dans le monde tel qu’il est tout en le transformant. Artavazd Pelechian ne peut pas le changer, mais il peut le changer dans ses œuvres.